今私の手元に、SAPIXの「中学入試日別偏差値表」と「高校受験偏差値表」が2枚あります。それを見ながら、あれこれ考えてみたいと思います。

学校数の違い

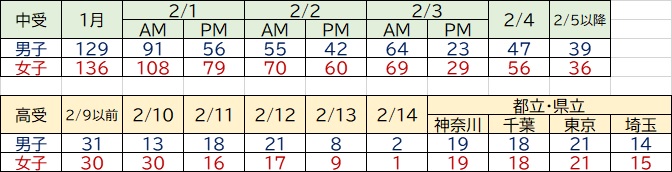

まず目を惹くのが、載せられている学校数の違いです。中高一貫校が高校募集を次々と取りやめた結果、高校から受験できる私立高校が少ないことは承知していますが、あらためて見るとその差が一目瞭然です。

国立・私立をまとめてかぞえてみました。

これは、男子ページと女子ページにのっていた学校を単純に数えただけです。したがって、共学校はどちらにも載っていましたので数えました。また、複数回入試の学校は何度もカウントしていますし、中受の1月校の学校や高受の2/9以前の学校は、一つの学校が入試名を変えて何度も試験を設定している場合が多いので、それも全部数えてしまっています。

要するに、偏差値表を単純に数えただけです。

あ、地方の学校は除きました。

一目瞭然、高校受験の選択肢はこんなにも少ないのです。

2月1日の中受解禁日は、100校ほどの選択肢があるのに対し、高受では男子は13校、女子は30校です。

もちろんこれは、SAPIXの偏差値表に載っている学校だけを見ています。この偏差値表に無い学校についてはわかりません。

高校入試

東京と神奈川の入試解禁日である2月10日に載っていた学校はこれだけです。

2/10 男子校

65 開成 (68)

58 慶應義塾 (58)

53 ICU

52 広尾学園① (57)

50 中大杉並

49 桐朋(46) 中大附(48)

45 山手学院A(39) 明治学院①

44 法政大(46) 桐光学園(36)

41 成蹊(40) 朋優学院①(AG) 国学院①

38 淑徳巣鴨1(30) 錦城①

37 日大A(38) 朋優学院①(SG) 東洋①

36 日大三(30) 日大櫻丘A 佼成学園①(31) 専修大附 芝浦工大(47)

35 東京電機大(37) 日大一(31)

34-30 日大鶴ケ丘A 八王子①(31) 保善A 郁文館①(30)

日頃中学受験の各種偏差値表を見慣れているため、選択肢のあまりの少なさに驚かされますね。

参考までに赤字で中学入試の偏差値を入れてみました。一般には、同じ学校なら中受の偏差値よりも高受の偏差値が高くなるはずです。少ない選択肢に受験生が集中しますので。たしかにその傾向がうかがえますが、必ずしもそうとは限らないようですね。

2/11も見てみましょう。

58 早大学院

52 中央大

49 明大八王子

47 法政二

45 城北

44 鎌倉学園

41 淑徳①(S特進)

40 日大二

39 桐蔭学園(プログレス)

37 明学東村山 東洋②

36 佼成学園②

35 桐蔭学園(アドバンスト)

34-30 日大鶴ケ丘B 八王子② 桐蔭学園(スタンダード) 玉川学園 郁文館②

2/12はこうなっています。

55 明大明治

54 青山学院

52 広尾学園②

50 明大中野

48 巣鴨

47 中大横浜

46 巣鴨 法政国際B

45 山手学院B

44 桐光学園②

43 国学院久我山

42 国学院②

41 朋優学院②(AG) 青陵

40 成城学園

37 日大 朋優学院②(SG)

36 日大櫻丘B 日大豊山

34-30 保善B 桜丘Ⅱ

この3日間で主要な私学の入試は終了です。

偏差値上位の学校で進学校はほとんどありませんね。目立つのは大学附属ばかりです。

例えば、「3年後には東大か科学大か一橋大を目指すぞ!」といった子が受ける学校がほとんどありません。10日の開成か、13日の筑駒くらいです。

となると、大学附属を回避する、あくまでも国立大学進学を目指す層は、開成・筑駒以外には都立高校・県立高校のトップの学校を目指すしかないのですね。

都立日比谷高校や神奈川県立翠嵐高校の東大合格者数の急伸が話題になっていましたが、つまりはそういうことなのです。 優秀層・前向き層の受け皿がそこしかなくなっているということなのでしょう。

これは、予想以上に高校受験は厳しい世界ですね。

高校受験偏差値表について

今回は、SAPIX中学部が出している偏差値表を使いましたが、それには理由があります。

このブログをお読みの方のほとんどは、中学受験の世界の住人?だと思います。中学受験の偏差値表といえば、SAPIX版、四谷大塚版、日能研版、首都圏模試版の4種類があります。成績上位層はSAPIX版を、下位層は首都圏模試版を、そしてそれ以外は四谷大塚か日能研の偏差値表を参考にするのが定番です。各塾とテスト会社は、それぞれ大規模な模試を実施してデータを集めています。 そしてその模試受験者の実際の合否データと照合して偏差値表を作っているのですね。

当然、高校受験でも、同様の偏差値表があると考えたのですが、少々状況は異なります。

◆V模擬・・・株式会社進学研究会

この模試の規模が最も大きいですね。運営会社はテスト専業企業です。東京以外に千葉県入試に対応しています。

◆W模擬・・・株式会社創育

次に規模が大きいと思われるのがこの模試です。運営している会社は出版系テスト運営企業です。こちらは、東京以外に神奈川県入試に対応しています。

◆北辰テスト・・・北辰図書株式会社

こちらは埼玉の出版系企業の運営です。といってもこのテストと過去問販売が主力です。埼玉県の入試に対応しています。

◆中学ハイレベルテスト・・・教育開発出版株式会社

ここは、いわゆる塾向け教材の大手です。自前でテキストを作成できない中小塾の多くが、こうした出版社の教材を自前の教材のように装って使っています。一般書店では販売されていません。このテストはどうやら早稲田アカデミーが使っているようですね。

◆駿台模試・・・駿台

大学受験では知名度の高い駿台が実施していますが、正直言って高校受験のノウハウはどこまであるのか疑問です。

私がそう判断した根拠は以下の3点です。

・合格実績を「合格率」で公表している

・今なら「入学金全額免除」キャンペーン中

・今なら「夏期講習授業料割引」キャンペーン中

放っておいても生徒が集まる塾は、こんなキャンペーンはやりません。また、とくに合格実績の公表方法がだめですね。

合格者数ではなく、合格した高校名を列挙しているだけです。一人合格なのか50人合格なのかわかりません。また、「合格率」を前に出している塾は私は信用しません。この「合格率」の算出法はわかりませんが、おそらくは、合格者数/受験者数 でしょう。ということは、分母を減らすことで、いくらでもこの「合格率」は操作が可能です。

私の世代だと、駿台というブランドには信頼感があったのですが、高校受験の世界は厳しいのかもしれません。

中学受験と高校受験の両方の指導を行い、どちらも自前の模試を実施して偏差値を算出している、この条件に合う塾がSAPIX小学部・中学部しかなかったのです。